贝九:全人类的同一首歌

三个国家三座城市,欢乐颂

今年7月初,一则名为“新生活常态音乐会”的视频,颇受世界各地受疫情影响久困于家中的音乐界和演艺界从业者以及音乐爱好者关注,视频记录了东京爱乐乐团与新国立合唱团以实验的方式尝试恢复“线下”音乐会演出。乐团的弦乐减少到正常编制的三分之一,演奏员之间的两米距离要用尺子严格丈量,合唱团也仅有数位团员参演,而且还分散站在空旷音乐厅的各处。日本音乐家和工作人员特别担心的是,用德文演唱贝多芬第九交响曲第四乐章《欢乐颂》,德文的一些特殊发音会产生很多飞沫,会增加可怕的新冠病毒传染概率,但这种危险并不能阻碍演出实验的进行。合唱团团员以戴口罩和面罩的形式演唱。在宏伟的《欢乐颂》结束后,人生第一次戴口罩演唱的合唱团团员说:她快要被憋得晕倒在台上了!

时隔不久的7月17日晚,在疫情得到有效控制的深圳,深圳交响乐团与合唱团联袂深圳歌剧舞剧院合唱团,钢琴家左章,歌唱家刘嵩虎、杨琪、崔京海,在艺术总监林大叶指挥下演出了纪念贝多芬诞辰250周年音乐会,不仅完整演出了贝多芬第九交响曲,还演出了这位伟大作曲家另一部带合唱的作品——《合唱幻想曲》。台上的音乐家并没有戴口罩,由旅法合唱指挥家谢英彬女士指导的庞大合唱阵容将贝多芬的两部杰作中的合唱唱得声震云霄!

而8月中旬,在备受瞩目的萨尔茨堡音乐节百年庆典上,意大利指挥家里卡多·穆蒂指挥维也纳爱乐乐团和维也纳国家歌剧院合唱团演出的贝多芬第九交响曲,被誉为“疫情以来最重磅演出”。

三个国家的三座城市的贝多芬第九交响曲,显示了不同的风格,不仅体现在艺术上,也体现在防范疫情的做法上。但有一点是相同的,那就是贝多芬第九交响曲的巨大吸引力。在疫情之下,这部旷世杰作对于人们精神的鼓舞和振作,变得尤其重要,即使有“飞沫”之虞,《欢乐颂》的声浪最终还是不可抵挡地喷薄而出。

最伟大的,也是最难的

在BBC纪录片《交响乐》中,我们看到,2001年9月,“9·11”事件过去仅仅四天,一场声势浩大的贝多芬第九交响曲就在伦敦海德公园毗邻的著名的皇家艾尔伯特大厅演出。

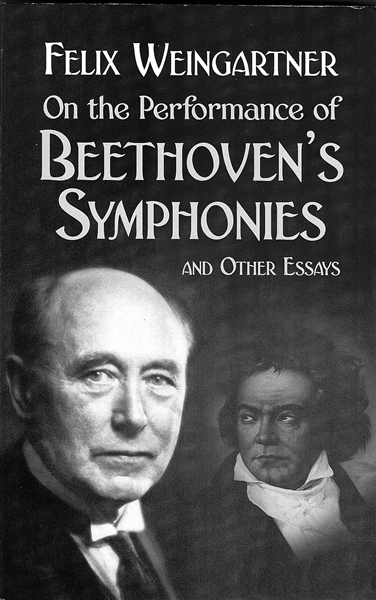

“每十年听一次演奏得很好的贝多芬第九交响曲,远胜过每年听十次这部作品的低劣演出”——魏因迦特纳所著《论贝多芬交响曲的演出》中的这句话让我过目不忘,但在很多年里它主要唤起的是话语本身的机智和对低劣演出的讥讽引发的快感。近年来,随着聆听贝九次数的累积,我开始日益深切地体会到:魏因迦特纳大师所云乃至理名言也!

回顾过去这些年间,在音乐会上听贝九只有五次,其中称得上“演奏得很好”的似乎仅有一次——2003年9月19日,星期五晚,在波兰华沙国家大剧院,首次赴欧洲巡演的中国爱乐乐团在波兰指挥家雅切克·卡斯普契克指挥下,与华沙国家大剧院合唱团和四位波兰歌唱家同台演出。来自异国他乡的交响乐团与演出城市本地的合唱团联袂同台,这种做法中别有一种体现合作、友谊、交流等的亲切因素。华沙那场感人的贝九连同前一天晚上由余隆指挥的另一场音乐会是由作曲大师潘德列茨基促成的,那是在华沙举行的潘德列茨基音乐节。

我当时是中国爱乐乐团的业务部负责人,在之前漫长的商谈和签约过程中,让我颇感棘手的一件事,是华沙大剧院院长卡斯普契克先生坚持要求,9月18日和19日两个上午的时间他都要与中国爱乐乐团排练贝九,而9月18日晚是余隆指挥的中国爱乐在华沙的首场演出,曲目是难度相当大的马勒的《大地之歌》和潘德列茨基的第四交响曲。经过多次函件往来,卡斯普契克仍坚持他的要求。我当时据此想象这位波兰指挥家应该是一位孤傲自我的人,没想到真正和他有所接触之后,发现他竟然是那样一位兄长般宽厚亲切的人。由此我深信他之所以“鸠占鹊巢”地剥夺了本应属于余隆的走台时间(余隆最后将走台时间安排在音乐会开始之前一个半小时),实出于他作为一位有经验的指挥家对于贝九所需的“最起码”的排练时间的概念。

魏因迦特纳书中关于贝九演出一章的开篇第一句话就是:“贝多芬的第九交响曲不仅是最伟大的而且也是最难演奏的管弦乐作品。正确、清楚,同时充满了感情和力量演奏这部作品,是指挥艺术中一件极为艰巨的工作。”所以他的一则重要忠告便是:“且不谈声乐部分所需的量和质,对于乐队,我认为用一个力量薄弱的弦乐组来演奏第九交响曲是极难胜任的……音乐会的主办者如果只有小型乐队可以使用,那么他最好干脆不要考虑演奏这首交响曲;要么他就应该不吝金钱去聘请足够的优秀演奏员来充实乐队;与此同时,排练的次数当然不应限制。”这已经是整整一百年前说的话了,而今的大多数情形是——排练的次数当然大受限制。好在,中国爱乐乐团虽然距离世界一流乐团尚有很大差距,但在我看来,它至少彻底不再是让中国的音乐家和音乐爱好者时时感到丢脸的远东简陋乐团,它的各个声部已经很能胜任像贝九这样的杰作。

9月18日上午,华沙国家大剧院舞台上,卡斯普契克与中国爱乐乐团开始排练贝九,这个上午只是乐队部分的排练,合唱团和四位独唱在第二天上午加入,我们开始明显感受到卡斯普契克的艺术造诣带来的变化。这位1978年卡拉扬指挥比赛一等奖获得者在排练进行中说话不多,因为他的双手会“说话”。贝九中无数困难的乐段因他的引导而变得逐渐清晰、流畅,贝多芬的语言变得温和亲切。对于卡斯普契克的敬佩及由于从贝九中新发现的种种美妙而引起的由衷喜悦,在第三乐章即慢乐章后半部分达到高峰。卡斯普契克诱发出活力焕发的旋律线,使之从密实的管弦乐织体中脱颖而出,以清新的面貌恣意挥洒,纵情歌唱。中国的乐团,波兰的指挥家、合唱团和独唱,济济一堂,面对热情的华沙听众,中外音乐家们或许语言不通,习俗相异,但在贝九的光辉照耀下,人们团结成兄弟!

此前两个多月的7月11日,也是星期五的晚上,中国爱乐乐团将贝九作为2002-2003音乐季的最后一场节目,由余隆指挥在中山音乐堂演出。那场演出是在华夏大地告别“非典”梦魇后不久,贝多芬的音乐听起来有一种非常特殊的意味。作为爱乐乐团总监和该场音乐会指挥的余隆,一改平时极少在音乐会上讲话的习惯,在奏响贝九之前向听众致词:“‘非典’疫情得到迅速有效的控制,这确实是我们大家的幸事,是我们民族的幸事。今天,我们终于又能在这里,一道投入到贝多芬的不朽音乐中。我相信,贝多芬的音乐,尤其是我们今晚即将听到的《欢乐颂》所传达的英雄主义内涵和团结、友爱精神,在这个特殊的日子里,一定会给我们的心灵带来新的慰藉和启示,激发我们对美好生活的热爱,对欢乐、团结、友爱的珍视。……让我们以贝多芬的音乐,作为对人类的伟大和顽强的最高礼赞!”

那一晚的贝九在我看来是有些里程碑意义的,它再次证明,像贝九这样的音乐不太可能仅仅是汉斯利克所谓的“音响的游戏”,它与人类的情感和生活息息相关,是危难时分的抚慰之音,是欢乐时刻的激情迸发,是虔敬情愫的感恩赞歌。如果说这样的音乐是游戏,那也是席勒——贝九将他的名字与贝多芬永久地联结在一起——在其艺术理论中所界定和阐发的最高意义上的精神游戏!

这场贝九就其本身而言也是相当不错的演出。余隆邀请了两个合唱团,其中之一是特为此场演出从上海远道赶来的上海歌剧院合唱团。演出质量涉及的每个因素无不需要资金支持。我相信,每次演出贝九,包括被魏因迦特纳指责的“低劣演出”,从举办的角度而言都非轻而易举之事。在我们国家,迄今为止乐团的管理层仍不乏品味低下者乃至纯粹的外行,他们对于贝九没有兴趣,对于“演奏得很好的”贝九也没有兴趣,他们最关心或者唯一关心的便是少花钱多办事。当贝九所需的“量和质”引起支出的大幅度增加时,那些外行团长和总会计师们会是一副什么嘴脸?这方面的体会,作为有幸在中国的两个主要交响乐团工作过的人,我确实有不少。而每想到这一点,我又觉得不应像魏因迦特纳那样挑剔。“低劣”的贝九也是贝九,演出者多半也是出于对贝多芬这部杰作的崇敬而以微薄之力上演它,规模或许可怜,水准或许欠佳,然而难道不因此而更显出其可贵、可敬,甚至——还有些可歌可泣?

只演第四乐章,实在是……

还有只演出贝九第四乐章的做法。我曾不止一次听过这样的演出。1999年12月31日晚在人民大会堂的“世纪之交”新年音乐会上陈佐湟指挥中国交响乐团和合唱团,2001年5月在中山公园音乐堂汤沐海指挥同样的团体庆祝中央乐团——中国交响乐团成立45周年,2004年3月在中央电视台音乐频道开播庆典音乐会上余隆指挥中国爱乐乐团和中国交响乐团合唱团。这些演出都是具有相当重要性的庆典性演出,这种时候人们总是会想到贝九,就像历史上瓦格纳以指挥贝九庆祝拜罗伊特节日剧院奠基等等。

就我所知,只演第四乐章这种做法在欧美实不多见。虽然我们的指挥和音乐家们也尽心尽力地投身于贝九,但少了前三个乐章的贝九在结构上比例严重失调,贝九的分量大大减轻,确是不容忽视的问题。而且对于初听此作品的听众,有可能形成日后为节省精力直奔第四乐章的不良习惯。

《梅纽因谈话录》中有这样一段话:“有一家主流唱片公司曾经把交响曲中最受人喜爱的乐章选出来组成集锦,于是人们可以只从一面唱片上就听到贝多芬的九首交响曲,并以为自己真的了解了这九首交响曲。音乐是一种时间的艺术,不幸的是,许多人因为时间紧张就想粗暴地压缩音乐进行的时间。但是时间和音乐都是不能压缩的……必须给音乐以充分的重视,我们无法把音乐压缩到比消化它所需要的时间还要短的地步。”

英国指挥家托维的《交响音乐分析》第二卷有对贝九的长篇分析中引用了英国评论家麦考利的一句妙语,说明大金字塔之所以显得巍峨崇高,其实际大小乃是一个必要的因素:“试问,还有什么比一座只有三十英尺高的金字塔更令人厌恶的呢?”就算是严格按照原来的比例缩小,却决不能产生原建筑所给予观者的宏伟之感。没有前三个乐章的贝九并不是缩小,而是去掉了塔身的四分之三,如此说来对杰作的损害甚至更大。

即使在只演第四乐章时,“贝九”常常还是能焕发出震撼力。只可惜就连这样的演出也不多见。从约翰·亨特所编的卡拉扬录音、录像,以及音乐会日程和曲目总集《爱乐君王》一书中我们会发现,在1979年10月29日、30日和11月1日卡拉扬与柏林爱乐乐团在北京演出的三场音乐会(那是令多少中国爱乐人士终生珍视和回味的经历)之前,卡拉扬与柏林爱乐在东京有八场音乐会(八场啊!),最后三场竟有维也纳合唱协会加入,相继演出了贝九、海顿的《创世纪》和莫扎特的《安魂曲》!其中第一场即为贝九,独唱阵容丝毫不差,就是我们熟悉的卡拉扬七十年代版贝九的四位歌唱家:托莫瓦-辛托乌、巴尔查、施赖埃尔和范达姆。

伦敦“漫步音乐会”演出贝多芬第九交响曲

穆蒂指挥维也纳爱乐乐团演出贝九摄影/Marco Borrelli

贝多芬在创作 卡尔·施罗泽作

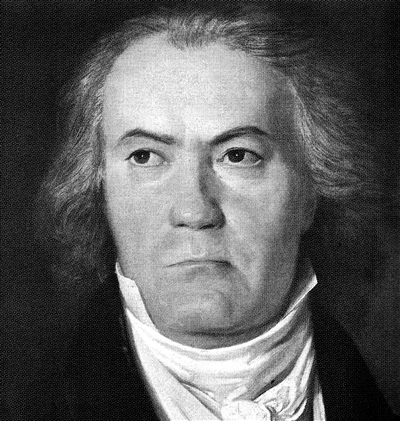

创作第九交响曲时的贝多芬 费迪南德·瓦尔德米勒作于1823年

《论贝多芬交响曲的演出》 魏因迦特纳

好的演出也害人不浅!

好在有唱片。

大多数时间,我对于音乐只能寄情于唱片。当我沉浸于唱片时,并不觉得听唱片缺少些什么,我甚至相信古尔德的理论,将听唱片看作比听音乐会更理想的音乐欣赏方式。然而一旦在音乐会上被波澜壮阔的现场演奏陶醉一次,“爱乐天平”就会严重倾斜,此后的一段时间里唱片中的音乐变得苍白,任我为它百般辩护也于事无补,只有静待时间恢复唱片的魅力和光彩。所以现场音乐会——怎么说呢?——既是天使,也是魔鬼。或许像我的一位朋友、曾在柏林居住过数年、听过柏林爱乐乐团大量音乐会的中央音乐学院作曲系向民先生所慨叹的:好的演出也“害人不浅”!

唱片使得我们可以随心所愿地听喜欢的作品和版本。但贝九这样的作品,我感到,决不是可以听从我们“呼来唤去”的。也就是说,魏因迦特纳的理论还是部分适用的。尽管放一张贝九的CD或DVD只是举手之劳,但如果我们作为接受者没有合适的心境,那贝九作为音乐并未真正呈现。我尽管多年来一直喜爱贝九,但发现听贝九唱片和看其DVD演出的次数却相当少。贝九,作为巨大的存在,尽管可以压缩在一张小小的CD或DVD中,但它的巨大却是永远无法改变的,让人无法不怀有敬畏之心。

真正地听一遍贝九,在我看来,至少有一个条件是必需的,那就是充沛的精力。我曾读到黄佐临的弟子石维坚回忆老师要求他“读剧本,一定要在精力充沛的时候,千万不要在很疲倦的时候”,此忠告其实适用于世间万事,更适用于聆听贝九这样的巨作。贝九没法“随便听听”或作为背景听听,每次听它必须洗耳恭听。允许我“按比例”缩小魏因迦特纳的理论——一年中能够从唱片上投入地听一次贝多芬第九交响曲,远胜过一年心不在焉地听十次。

贝九的优秀录音版本极多,这方面选择空间极大。我个人越来越不能忍受所谓资深爱乐人士居高临下地划分版本的优劣,说某某版本是“必听”的,某某则不值一听云云。在我看来,个人对版本的感受和评价既有先入之见的难以摆脱的影响,更有个人性情的不同,还有人生不同阶段带来的特定眼光和心境。

近来从《陈丹青音乐笔记》中读到:“贝多芬‘第九’我还偏爱一件早已被遗忘的老版本:严良堃同志一九五九年国庆十周年录音。它比西方许多‘贝九’版本,比小泽征尔一九八一年来京指挥中央乐团的‘贝九’,都要好得多。为什么?因为那时我们的大神话还在,我们不知道自己多么真挚。”陈丹青先生坦言自己是出于偏爱,这就排除了将一己之见强加于人的意思,这是他高出很多“片评人”之处。严良堃指挥的国庆十周年贝九有其时代的局限性,如第四乐章中间的那段赋格,当时我们的乐团还不能演奏得足够清晰准确。但我相信,陈丹青先生从中觉出的真挚足以弥补所有技术上的简陋。

在最佳录音中,卡拉扬的七十年代录音独树一帜,紧凑而雄浑,于严密的音乐逻辑中透出巨大力量。其他众多版本也有其不可代替的魅力和价值,如托斯卡尼尼、伯姆、克伦佩勒、伯恩斯坦、马苏尔、朱利尼、阿巴多等等。富特文格勒在拜罗伊特音乐节指挥贝九的现场演出录音,虽然录音欠佳,但有独特的雄浑宏伟感。哈农库特、加德纳、诺灵顿、霍格伍德的古乐器贝九总能带来新颖体验。在霍格伍德指挥的第四乐章中,男高音进入前的进行曲与众不同:小号嘹亮地飘扬于乐队之上,让这段进行曲更显出洒脱和威武。

让我们以我们各自不同的心态、机遇和版本,去景仰贝九的伟大,体验贝九的陶醉吧。

容祖儿Twins22年闺蜜

容祖儿Twins22年闺蜜 柳岩圣诞性感写真

柳岩圣诞性感写真 《小时代3》李贤宰

《小时代3》李贤宰 何炅摆造型搞笑被拍

何炅摆造型搞笑被拍